Le Costellazioni: immagini nel cielo

Nel cielo notturno, a occhio nudo, possiamo distinguere migliaia di stelle. Ma come orientarci in questo immenso mare di punti luminosi? Fin dall’antichità, l’uomo ha unito le stelle più brillanti con linee immaginarie, dando vita a figure che ricordano animali, oggetti e personaggi mitologici. Così sono nate le costellazioni: mappe celesti che ci permettono di leggere e raccontare il cielo.

Con il passare delle ore e delle stagioni, le costellazioni sembrano spostarsi nel firmamento. In realtà, a muoversi è la Terra: ruota su se stessa e compie la sua orbita attorno al Sole. Ciò che osserviamo nel cielo è quindi il riflesso di questi due movimenti fondamentali della Terra:

-

la rotazione, responsabile dell’alternarsi del dì e della notte;

-

la rivoluzione che con l’inclinazione dell’asse di rotazione della Terra, determina il susseguirsi delle stagioni.

È importante ricordare, però, che le costellazioni non sono oggetti reali. Le stelle che le compongono si trovano a distanze enormi, anche di centinaia di anni luce, e non hanno alcun legame fisico tra loro. Solo dal nostro punto di vista, osservando dalla Terra, esse appaiono vicine e disegnano figure familiari.

Con questo progetto in realtà aumentata vogliamo aiutarvi a comprendere meglio questo concetto, prendendo come esempio la costellazione di Cassiopea. Facilmente riconoscibile grazie alla sua caratteristica forma a “W”, si trova vicino alla Stella Polare ed è ben visibile nei cieli dell’emisfero nord.

Per realizzare il progetto è stata utilizzata l’app Delightex, che consente di creare scenari in realtà aumentata visibili tramite il MergeCube: un cubo innovativo con dettagli argentati su ogni faccia, che funzionano come marcatori per attivare esperienze interattive.

È sufficiente scansionare il QR code presente in questa pagina con uno smartphone o un tablet.

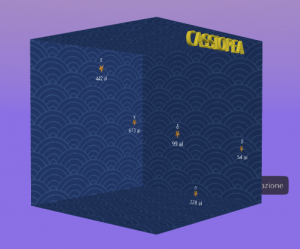

Una volta aperto il contenuto inquadrate il MergeCube. (A questo link lo potete scaricare, stampare e assemblare come in foto)  Visualizzerete una scena che riproduce la costellazione Cassiopea con la sua tipica forma a W. Le 5 stelle che la compongono, espresse con le lettere dell’alfabeto greco ( α – Alfa, β – Beta, γ – Gamma, δ – Delta, ε – Epsilon), rappresentano le stelle più luminose in ordine decrescente. (La scena ha anche due spiegazioni una video e una audio)

Visualizzerete una scena che riproduce la costellazione Cassiopea con la sua tipica forma a W. Le 5 stelle che la compongono, espresse con le lettere dell’alfabeto greco ( α – Alfa, β – Beta, γ – Gamma, δ – Delta, ε – Epsilon), rappresentano le stelle più luminose in ordine decrescente. (La scena ha anche due spiegazioni una video e una audio)

Se ruotate il cubo, noterete che sotto le lettere greche compaiono anche dei numeri: sono le distanze delle stelle dalla Terra, indicate in anni luce (a.l.). A questo punto vi accorgerete di una cosa interessante: la stella α Cassiopeiae, che è la più luminosa della costellazione, è in realtà una delle più lontane, a circa 230 anni luce. Le stelle di una costellazione, quindi, guardando frontalmente, ci sembrano vicine tra loro, in realtà si trovano a distanze molto diverse l’una dall’altra nello spazio. Inoltre la loro luminosità non dipende solo dalla distanza ma anche dalla loro grandezza. Gli astronomi la chiamano magnitudine assoluta o apparente.

Come abbiamo ricostruito la costellazione di Cassiopea in 3D

Ogni stella che vediamo nel cielo può essere localizzata grazie a un sistema di coordinate simile a quello della Terra, che usa latitudine e longitudine. In astronomia, però, si parla di ascensione retta (simile alla longitudine) e declinazione (simile alla latitudine), riferite all’equatore celeste, cioè il prolungamento dell’equatore terrestre nello spazio.

- La declinazione ci dice quanto una stella è “in alto o in basso” rispetto all’equatore celeste, e va da +90° (polo nord celeste) a -90° (polo sud celeste).

- L’ascensione retta indica la posizione “a destra o a sinistra”, in senso orizzontale, e va da 0° a 360°, oppure in ore, minuti e secondi, dove 24 ore equivalgono a un giro completo (360°).

Questo sistema è fisso rispetto al cielo: sono le stelle che rimangono ferme mentre la Terra ruota, facendole apparire come se sorgessero e tramontassero.

Dalle coordinate astronomiche a un modello 3D

Per il nostro progetto, abbiamo deciso di rappresentare la costellazione di Cassiopea all’interno di un cubo 10x10x10. Per farlo, siamo partiti dalle coordinate celesti (ascensione e declinazione) delle sue stelle principali, convertite in formato decimale:

| Stella | Ascensione (ore decimali) | Declinazione (°) |

|---|---|---|

| α (Schedar) | 10.13 | 56.54 |

| β (Caph) | 2.29 | 59.15 |

| γ (Tsih) | 14.18 | 60.72 |

| δ (Ruchbah) | 21.45 | 60.24 |

| ε (Segin) | 28.70 | 63.67 |

Per rappresentarle nel nostro spazio 3D, abbiamo:

- Scelto un rettangolo 10×10 in cui mappare le coordinate.

- Stabilito che la stella γ (Tsih), situata al centro della costellazione, si trovi al centro del rettangolo, nelle coordinate (0, 5).

- Riscalato e traslato le coordinate delle altre stelle rispetto a γ, usando due fattori:

- Un fattore di scala diverso per ogni asse (0.3 per l’asse orizzontale y, 1 per quello verticale z).

- Un fattore di traslazione per centrare la costellazione nel nostro sistema.

Le nuove coordinate nel piano (vista dall’alto)

Ecco le nuove coordinate 2D ottenute per ciascuna stella, dove:

- y’ rappresenta la posizione orizzontale,

- z’ quella verticale.

| Stella | y’ (orizzontale) | z’ (verticale) |

|---|---|---|

| α | 1.22 | 0.82 |

| β | 3.57 | 3.43 |

| γ | 0.00 | 5.00 |

| δ | -2.18 | 4.52 |

| ε | -4.36 | 7.95 |

Aggiungiamo la terza dimensione: la distanza

Per rendere il nostro modello tridimensionale, abbiamo aggiunto la distanza delle stelle dalla Terra, in anni luce, come terza coordinata (x’). Abbiamo scelto un fattore di scala di 0.01, per mantenere tutte le distanze entro i limiti del cubo 10x10x10:

| Stella | Distanza (a.l.) | x’ (profondità) |

|---|---|---|

| α | 228 | -2.28 |

| β | 54 | -0.54 |

| γ | 613 | -6.13 |

| δ | 99 | -0.99 |

| ε | 442 | -4.42 |

Conclusione

Grazie a questo lavoro, abbiamo trasformato dati astronomici complessi in un modello semplice e tridimensionale, che ci permette di visualizzare Cassiopea nello spazio, tenendo conto non solo della posizione apparente delle stelle nel cielo, ma anche della loro profondità reale nell’universo.

Un modo concreto e affascinante per “vedere” le costellazioni in 3D.