Attività didattica progettata da Mattia Merola durante il corso di dottorato “Designing multi-sensory public engagement activities” tenuto all’Università di Padova nel 2025.

Breve descrizione dell’attività

Le costellazioni sono gruppi di stelle che, viste dal nostro pianeta, sembrano disegnare figure nel cielo, come animali, oggetti o persone. In realtà, queste stelle non si trovano tutte alla stessa distanza dalla Terra: alcune sono più vicine, altre molto lontane. Ci appaiono sullo stesso piano solo perché le osserviamo da un unico punto di vista, il nostro pianeta.

Con questa attività scopriremo che le costellazioni sono in realtà tridimensionali. Attraverso giochi con forme, luci, ombre e proiezioni, impareremo che l’aspetto di un oggetto cambia a seconda della direzione da cui lo guardiamo. Allo stesso modo, cambierebbe anche la forma delle costellazioni se le osservassimo da un altro pianeta.

Materiale necessario

Il materiale necessario per l’attività è il seguente (Figura 1):

- scotch di carta

- filo di ferro

- puntine con testina di plastica

- filo trasparente da pesca

- pezzi di sughero semicircolari (ricavati da un tappo di sughero)

- evidenziatore giallo

- carta forno

- pasta (necessario che sia piccola e di forma circa circolare)

- scatola di cartone (60 x 40 x 40 cm)

- spiedini di legno da 20 cm

- sagoma di Cassiopea (foto presa da Wikipedia, stampata e ritagliata)

- 10 palline di polistirolo piccole (diametro 2 cm circa)

- una lampada da comodino

- forme di legno o oggetti di uso quotidiano con forme diverse (e.g., rotolo di carta igienica, cd, bottiglia di plastica, lattina, …)

- maschera per coprire gli occhi

- pennarelli e fogli di carta

- Pezzi di cartone di varie dimensioni

- Forbici

Preparazione dell’attività

Prima dell’inizio dell’attività sarà necessario preparare il teatro delle ombre, la costellazione di fil di ferro, un supporto per proiettare le ombre degli oggetti, ed eventualmente dell’altro materiale tattile, oltre alla sagoma di Cassiopea.

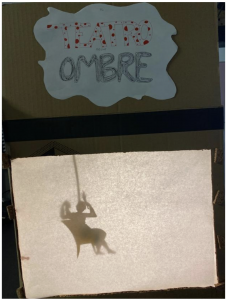

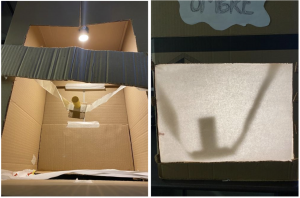

Teatro delle ombre

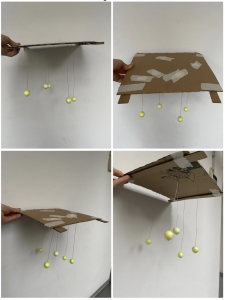

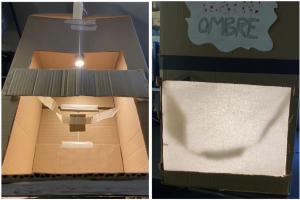

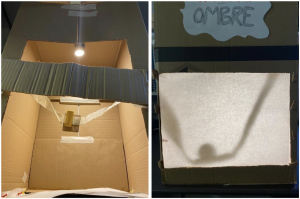

Prendere la scatola di cartone e rimuovere parzialmente la faccia superiore in modo da poter inserire oggetti al suo interno in modo agevole, lasciando dei bordi come mostrato in Figura 2. Chiudere con dello scotch la faccia inferiore.

Ritagliare una finestra quadrata su uno dei lati corti (che diventerà lo schermo del teatro delle ombre), lasciando anche qui un piccolo bordo lungo tutto il perimetro. Praticare poi un foro sul lato corto diametralmente opposto, dove inserire la lampada da comodino (Figura 3).

Nel lato dello schermo utilizzare la carta forno, le puntine e i semicerchi di sughero per costruire lo schermo del teatro (Figura 4).

Abbellire il teatro scrivendone il nome sulla linguetta posta sopra lo schermo (Figura 5).

Costellazione di fil di ferro

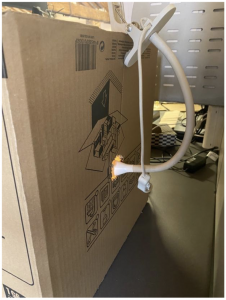

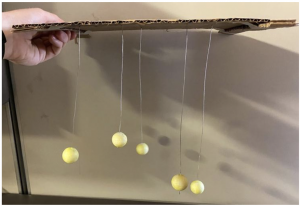

Colorare le cinque palline di polistirolo utilizzando l’evidenziatore giallo (Figura 6).

Prendere un pezzo di cartone abbastanza ampio: sarà il supporto della costellazione da inserire nel teatro. Assicurarsi che le dimensioni di questo cartone siano sufficienti per poter essere appoggiato sulla faccia superiore del teatro senza che vi finisca all’interno.

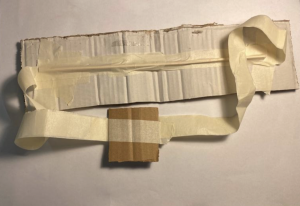

Per costruire la costellazione, tagliare cinque fili di ferro [*] e infilzare con ciascuno di essi una delle palline colorate. Annodare il filo in modo che le palline non escano. Praticare dei fori sul cartone [*] dove infilare le estremità libere dei fili di ferro. Fermare le estremità al cartone con dello scotch di carta.

[*] IMPORTANTE! : La lunghezza dei fili, la distanza tra le palline, il luogo dove praticare i fori nel cartone dipendono dalla costellazione in esame, dalla distanza effettiva delle stelle e da come le stelle vengono proiettate. Questa è la parte più delicata del lavoro e pertanto si consiglia di utilizzare Stellarium (https://stellarium.org/it/) o software simili per calcolare le distanze tra le stelle.

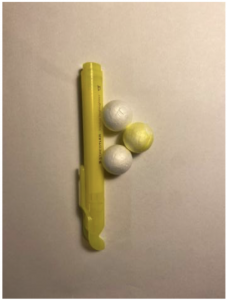

Per la costellazione di Cassiopea si può utilizzare lo schema proposto in Figura 7, dove:

- il numero 1 cerchiato in matita vicino alle dita della mano è il lato da rivolgere verso lo schermo;

- i numeri rossi sono posti in corrispondenza dei buchi del filo di ferro, che si sviluppa al di sotto. Lo scotch serve per fermare i fili.

Le misure dei fili sono:

- lunghezza filo 1: 18 cm

- lunghezza filo 2: 16 cm

- lunghezza filo 3: 20 cm

- lunghezza filo 4: 27 cm

- lunghezza filo 5: 21 cm

Considerando l’asse x orizzontale, l’asse y verticale e l’origine del sistema di riferimento nell’angolo in basso a sinistra del cartone rettangolare:

- coordinata punto 1: x=6.5 cm, y=6 cm

- coordinata punto 2: x=11.5 cm, y=10.5 cm

- coordinata punto 3: x=20.5 cm, y=8 cm

- coordinata punto 4: x=27 cm, y=16 cm

- coordinata punto 5: x=14 cm, y=20 cm

Il risultato ottenuto viene mostrato in Figura 8.

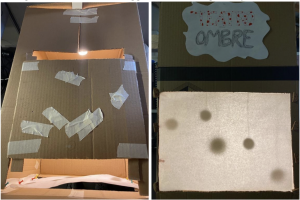

Supporto per proiettare le ombre di vari oggetti

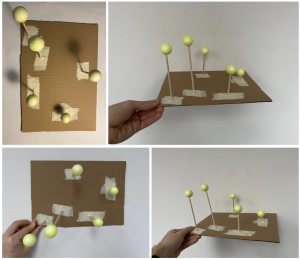

Usare il cartone, lo scotch di carta e gli spiedini di legno per costruire una sorta di supporto da inserire nel proiettore quando sarà necessario proiettare le forme di vari oggetti (Figura 9).

Il pezzo di cartone più poggia sulla faccia superiore del teatro delle ombre, mentre lo scotch serve per “appendere” la base quadrata come una specie di altalena. Su questa base più piccola andranno appoggiati gli oggetti di cui si vogliono proiettare le ombre.

Extra: materiale tattile

Ricreare un modellino della costellazione simile al precedente, in cui, però, le palline non sono più appese al filo ma supportate a terra. Per fare questo, prendere altre cinque palline gialle di polistirolo e infilzarle con gli spiedini di legno tagliati su misura (usare le stesse misure già utilizzate per il filo di ferro: vedere [*] precedente). Prendere un pezzo di cartone su cui infilzare gli spiedini e fissarli con lo scotch di carta (Figura 10).

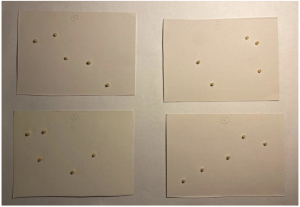

Appoggiare il modellino appena creato sul tavolo e osservarlo facendolo ruotare su tutti e 4 i lati. In base alla posizione delle stelle, incollare la pasta su 4 fogli di carta per riprodurre la forma della costellazione così come vista dalle 4 angolazioni (Figura 11). In questo modo, le costellazioni diventano anche tattili.

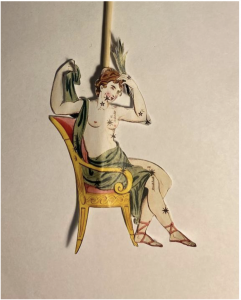

Sagoma di Cassioepa

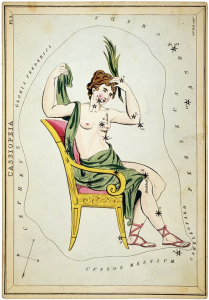

Stampare e ritagliare la sagoma di Cassiopea (Figura 12, Wikipedia); attaccarla poi sul retro ad uno spiedino di legno.

Descrizione dell’attività

Far sedere i partecipanti davanti al teatro d’ombra, in modo tale che siano visibili le immagini proiettate. Il teatro dovrà essere alla stessa altezza dei partecipanti (probabilmente quindi a terra), con la luce spenta. Meglio se si fanno disporre i partecipanti su più file, e non a semicerchio intorno al teatro, in modo tale che tutti abbiano (circa) la stessa prospettiva.

Introduzione

Introdurre il teatro delle ombre mostrandone il funzionamento. Per esempio, se si mette la mano dentro al proiettore, e si accende la luce, allora quello che si vedrà sarà la mano proiettata sullo schermo. Presentare la figura di Cassiopea inserendola nel teatro (Figura 13).

Riconoscimento di forme quotidiane

Proporre un gioco: il facilitatore metterà un oggetto nel teatro e i partecipanti dovranno indovinare di che oggetto si tratta. Inserire gli oggetti senza farli vedere ai partecipanti e posizionarli sul supporto ad altalena precedentemente costruito (Figura 14). Durante il posizionamento, la luce può anche rimanere spenta, in modo tale che non si capisca da fuori la tridimensionalità dell’oggetto. Una volta posizionato, si può accendere la luce del teatro.

Chiedere ai partecipanti di riconoscere l’oggetto a partire dall’ombra che proietta.

Spostare l’oggetto in modo da ottenere una proiezione diversa. Per esempio se consideriamo un cilindro la prima volta si può proiettare un cerchio (Figura 15), la seconda un rettangolo (Figura 16). Chiedere nuovamente ai partecipanti di che oggetto si tratta.

Svelare solo al termine delle possibili proiezioni (e.g., cerchio e rettangolo) che in realtà l’oggetto nei vari casi era il medesimo (e.g., cilindro). Chiedere di indovinare qual è l’oggetto che proietta tali ombre.

Per verificare le risposte scegliere un volontario che verrà bendato e dovrà toccare l’oggetto (senza mostrarlo agli altri partecipanti). Il volontario dovrà indovinare, al tatto, di quale oggetto si tratta.

Partire da questa esperienza per raccontare la differenza tra forme tridimensionali (caratterizzate da altezza, profondità, spessore) e quelle bidimensionali come le proiezioni. Ripetere con i diversi oggetti a disposizione. Si può anche chiedere ai partecipanti di provare con un oggetto a loro scelta che hanno portato da casa o che trovano nei loro zaini.

Costellazioni

Chiedere ai partecipanti di chiudere gli occhi.

Posizionare la costellazione di fil di ferro all’interno del teatro, in modo tale che siano proiettate cinque sfere e che queste cinque sfere corrispondano alla costellazione di Cassiopea (direzione “1” segnata sul cartone, che regge la struttura, Figura 17).

Chiedere ai partecipanti di aprire gli occhi e di indovinare di cosa si tratta.

Raccontare che noi in realtà solitamente vediamo il cielo buio (nero, blu o grigio) e su questo cielo buio ci sono le stelle, ovvero dei puntini gialli (o bianchi); invece ora la situazione è ribaltata: il cielo in questo caso è giallo, e le nostre palline sono nere. Ma è esattamente la stessa cosa!

Chiedere che aspetto hanno le stelle. Ovvero, noi possiamo immaginare il cielo come un enorme foglio, un enorme lenzuolo, tutto nero, su cui ci sono tutte queste macchioline, tutte quante sullo stesso foglio, tutte quante sullo stesso piano. Rivelare che in realtà non è così.

Estrarre la struttura della costellazione, in modo tale che l’orientazione della struttura rimanga la stessa anche fuori (Figura 18).

Nel cielo le stelle non sono tutte alla stessa distanza da noi: alcune si trovano più vicine, altre molto lontane, e anche la loro posizione nello spazio è diversa, come se fossero più in alto o più in basso.

Noi però le vediamo disposte in un certo modo solo perché ci troviamo sulla Terra, che occupa un punto preciso nello spazio.È proprio da questo punto che il nostro occhio “disegna” le costellazioni. Se ci spostassimo su un altro pianeta, vedremmo le stesse stelle da un’altra direzione, e la figura della costellazione cambierebbe completamente!

Come abbiamo visto con l’ombra del cilindro di prima, anche le stelle “proiettano” sul cielo un disegno che dipende dal punto da cui le guardiamo. Così, anche se un oggetto è tridimensionale e complesso, la sua ombra ci appare piatta e semplice. Allo stesso modo, le costellazioni sono in realtà tridimensionali, ma ai nostri occhi sembrano disegni piatti nel cielo.

Chiedere ai partecipanti di riprodurre la costellazione disegnando su un foglio con i colori i puntini che corrispondono alle stelle di Cassiopea. Cercare di riprodurre le distanze tra i puntini così come le si vede proiettate. Per facilitare il disegno inserire nuovamente la costellazione nel teatro.

Sviluppo 1 per i partecipanti più grandi

Mettere la costellazione nel teatro ruotata rispetto alla posizione iniziale. Sullo schermo appare un disegno diverso. Chiedere di disegnare queste stelle, come prima. Dopodiché estrarre la costellazione e chiedere da quale angolo la si stava osservando confrontando ciò che è riportato sul disegno e quanto i partecipanti osservano girando intorno alla costellazione.

NOTA: la struttura deve rimanere alla stessa altezza dei partecipanti, altrimenti la proiezione non funzionerà.

Per facilitare la comprensione si può ripetere diverse volte l’inserimento nel teatro delle ombre con conseguente proiezione e la successiva estrazione della costellazione per permettere ai partecipanti di osservarne la tridimensionalità e di girarci attorno.

L’attività si conclude raccontando la storia di Cassiopea.

I nostri antenati leggevano nelle stelle una moltitudine di storie. In particolare, unendo i puntini (ovvero le stelle), costruivano figure di tutti i tipi e proprio partendo da queste figure inventavano storie e racconti. E avevano un’immaginazione incredibile. Chiedere ai partecipanti che cosa i nostri antenati avevano visto nella costellazione che è stata mostrata loro in precedenza.

Mostrare la figura di Cassiopea sullo schermo del teatro e far notare la sedia, il ginocchio, il gomito, la testa che corrispondono alle stelle (Figura 19).

Alla fine, non è poi così difficile inventarsi una costellazione. Basta unire i puntini usare la fantasia!

Si può chiedere ai partecipanti di osservare la costellazione di Cassiopea dall’angolazione che preferiscono, disegnare le stelle sul foglio e inventare la storia che corrisponde a quella nuova costellazione. I partecipanti possono infine raccontare e condividere le loro storie.

Sviluppo 2 per i partecipanti più piccoli

Nel caso in cui i partecipanti non riescano a riprodurre sul foglio la costellazione proiettata, si può giocare di più sul creare la loro costellazione fin da subito. Quindi, in questo caso, si può spiegare subito che gli antichi vedevano immagini incredibili nelle stelle, e chiedere secondo loro cosa rappresentasse quella costellazione (Cassiopea). A quel punto, si può chiedere ai partecipanti di creare storie dai puntini che hanno disegnato e dare un nome alla loro costellazione.

Se i partecipanti trovano difficile riprodurre sul foglio la costellazione proiettata, si può trasformare l’attività in un gioco creativo. In questo caso, si può passare subito alla creazione della loro costellazione personale. Invitarli quindi a disegnare su un foglio alcune stelle.

Si può raccontare che, nell’antichità, gli uomini osservando il cielo immaginavano figure meravigliose tra le stelle e davano loro nomi e storie, come nel caso della costellazione di Cassiopea.

Infine, far osservare ai partecipanti i puntini che hanno disegnato, e chiedere loro di inventare una figura o una storia a partire da essi, scegliendo anche un nome per la loro nuova costellazione.

Spiegazione del processo fisico

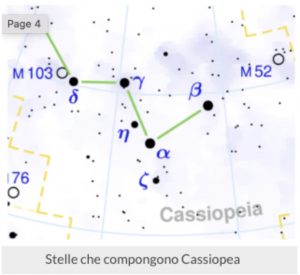

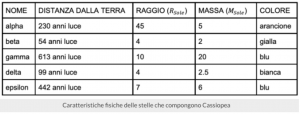

Cassiopea (Figura 20) è una costellazione costituita da 5 stelle, che si chiamano alpha Cassiopeiae, beta Cassiopeiae, gamma Cassiopeiae, delta Cassiopeiae ed epsilon Cassiopeiae (molto fantasiosamente, le stelle A,B,C,D,E di Cassiopea).

DISTANZA: La distanza delle stelle viene solitamente data in anni luce. Un anno luce è la distanza che percorre la luce in un anno, viaggiando alla velocità di circa 300’000 km/s.

1 anno luce = 9’500 miliardi di km

RAGGIO: Il raggio di una stella viene espresso in raggi solari, utilizzando cioè come unità di misura il raggio del nostro Sole (che corrisponde a circa 700’000 km).

MASSA: La massa di una stella viene espressa in masse solari, utilizzando cioè come unità di misura la massa del nostro Sole (che equivale a 2 × 10^30 kg).

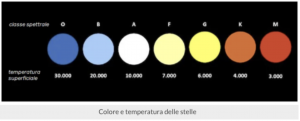

COLORE: Il colore delle stelle è un’informazione importante perché è direttamente legato alla loro temperatura (Figura 21).

Le caratteristiche principali delle stelle di Cassiopea sono tabulate in Figura 22.

Quando possiamo vedere Cassiopea in cielo?

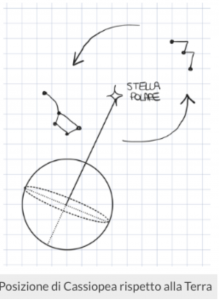

Cassiopea si trova molto vicino alla stella polare, l’unica stella che rimane fissa in cielo perché l’asse di rotazione della Terra punta proprio nella sua direzione. Tutte le costellazioni, quindi, ruotano intorno alla stella polare. Le più vicine ad essa (costellazioni circumpolari) come Cassiopea, l’Orsa Minore o l’Orsa Maggiore, sono abbastanza vicine da non scendere mai sotto l’orizzonte e per questo sono sempre visibili.

Perché Cassiopea è visibile 6 mesi a testa in giù e 6 mesi a testa in su?

Per quanto già detto, Cassiopea è visibile in cielo tutto l’anno (è una costellazione circumpolare). Tutte le stelle che compongono la costellazione sembrano ruotare attorno alla stella polare in 24 ore, ma le stelle sono visibili solo per 12 ore circa, vale a dire durante la notte. Quindi, in base alla posizione rispetto alla stella polare, la vedremo o prevalentemente a testa in su o prevalentemente a testa in giù (Figura 23). A ciò si aggiunge il fatto che la Terra ruota anche intorno al Sole (rivoluzione), e questo, insieme al cambiamento delle stagioni, modifica anche la “fetta” di cielo che è visibile di notte (la maggior parte delle costellazioni, infatti, si vede solo per metà dell’anno). Su Cassiopea questo effetto modifica solo il momento in cui riusciamo a vederla durante la sua rotazione attorno alla stella polare e di conseguenza la costellazione sarà per 6 mesi visibile con una forma ad “M” e per 6 mesi visibile con una forma a “W”.

Perché se ci spostiamo su Proxima Centauri la costellazione non cambia molto di forma?

Proxima Centauri è il nome della stella che, dopo il Sole, si trova più vicina a noi: solo 4 anni luce di distanza. Se potessimo osservare la costellazione di Cassiopea da questa stella, vedremmo che la sua forma non cambierebbe molto, e questo avviene perchè Proxima Centauri si trova molto più vicino a noi rispetto alle stelle della costellazione di Cassiopea (la più vicina è a 54 anni luce).

Pensate a un portiere in un campo da calcio, che guarda la porta avversaria. Che lui guardi la rete avversaria prima da un palo e poi dall’altro della sua porta, vedrà la porta avversaria sempre circa nello stesso modo.

Come facciamo a vedere il Sole insieme a Cassiopea se ci spostiamo su Proxima Centauri?

Se noi umani potessimo spostarci su Proxima Centauri, il nostro Sole sarebbe visibile assieme alla costellazione di Cassiopea.

Immaginate di essere sulla Terra e di stare guardando Cassiopea. Se fate un salto all’indietro, sempre guardando Cassiopea, lungo 4 anni luce, atterrerete su Proxima Centauri. A quel punto, davanti a voi, avrete tutte le stelle di Cassiopea, la Terra e il Sole (che risulterà molto molto vicino alla Terra). Dato che però la Terra è estremamente piccola rispetto al Sole e non brilla di luce propria, delle due vedreste solo il Sole.

Info su Terra e Sole:

- raggio Terra = circa 6’500 km

- raggio Sole = circa 700’000 km

- distanza Terra-Sole = 150’000’000 km