Attività didattica progettata da Biagio Ambrosio durante il corso di dottorato “Designing multi-sensory public engagement activities” tenuto all’Università di Padova nel 2025.

Breve descrizione dell’attività

Questa attività ha lo scopo di mostrare come il cielo notturno, che a prima vista appare buio, nasconda in realtà molte sorprese se osservato in bande diverse dello spettro elettromagnetico. I partecipanti costruiranno un modello tattile del cielo notturno utilizzando un cartoncino nero e frammenti di materiali diversi, per rappresentare elementi visibili e invisibili presenti nel cielo. I materiali, con texture e capacità termiche diverse, permetteranno di cogliere anche al tatto l’eterogeneità del cielo. Infine, utilizzando un foglio termocromatico che si colora in base al calore ricevuto, i partecipanti potranno trasformare la loro rappresentazione tattile in una rappresentazione visiva del cielo “invisibile”.

Materiali necessari per l’attività

I materiali necessari per lo svolgimento del laboratorio sono (Figura 1):

- Fogli di cartoncino nero formato A4 (1 foglio ogni 4 partecipanti; ciascun bambino userà un quarto di foglio – formato A6)

- Frammenti di:

- Legno (ricavati da stecchini)

- Gomma (tagliati da comuni elastici)

- Carta stagnola (ripiegata e sagomata per creare le stelle)

- Sabbia (opzionale, per una texture aggiuntiva)

- Legno (ricavati da stecchini)

- Vernice acrilica nera

- Colla vinilica

- Pennelli

- Piattini per colla e vernice

- Bicchieri e tovaglioli di carta (per la pulizia dei pennelli)

- Foglio termocromatico (da tenere all’ombra fino all’uso). Per esempio questo: link

- Forbici

- Immagini del cielo a varie lunghezze d’onda

Preparazione dell’attività

Prima dell’attività è necessario:

- Pre-tagliare i frammenti di gomma, legno e alluminio;

- Preparare un modello completo, incollando i vari materiali e verniciandoli di nero (ad eccezione delle stelle di alluminio);

- Preparare i materiali da distribuire a ciascun gruppo di bambini;

- Tenere il foglio termocromatico all’ombra fino al momento dell’uso.

Descrizione dello svolgimento dell’attività

Fase 1 – Introduzione

Si inizia ponendo una domanda ai partecipanti: “Ma il cielo è davvero buio?”.

Si apre una breve discussione collettiva, per stimolare riflessioni e idee.

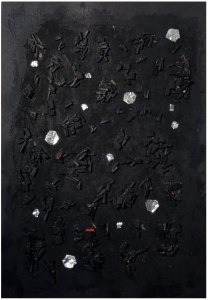

Successivamente, si mostra ai partecipanti un modello del cielo notturno, realizzato su cartoncino nero, con dettagli costituiti da frammenti di sabbia, gomma e legno, interamente ricoperti da vernice acrilica nera. In questo modello, solo le stelle – rappresentate da frammenti di alluminio – si distinguono visivamente dal fondo nero. Le stelle sono quindi l’unico elemento che emerge alla vista (Figura 2).

Fase 2 – Esplorazione tattile

Il modello viene avvicinato ai partecipanti, che lo esplorano esclusivamente con il tatto, senza guardarlo.

I partecipanti iniziano a notare che sul cartoncino ci sono elementi diversi, con caratteristiche tattili differenti, che prima non erano evidenti.

Si chiede loro di che materiali pensano si tratti.

Segue una riflessione guidata: la vista è uno “strumento” che ci fornisce una certa immagine del cielo (qualche stella su sfondo nero), ma con un altro “strumento” – il tatto – possiamo ottenere un’immagine differente, più ricca, con elementi nuovi e distinti fra loro.

Si introduce il concetto che esistono tipi diversi di luce: quella visibile e quella non visibile.

Fase 3 – Costruzione del modello

Dividere i partecipanti in piccoli gruppi per la costruzione del modello tattile del cielo su un cartoncino A6.

I partecipanti ricevono cartoncino nero, colla e frammenti dei materiali.

Ciascuno costruisce il proprio modello di cielo incollando i frammenti:

- Frammenti di gomma, ottenuti tagliando comuni elastici.

- Frammenti di legno, ricavati da stecchini tagliati.

- Frammenti di alluminio, ritagliati da carta stagnola e ripiegati fino a ottenere forme poligonali di circa 1 cm di diametro, da incollare come stelle.

- (Opzionale): Chiazze di sabbia, che aggiungono un’ulteriore texture percepibile al tatto, pur non interagendo termicamente col foglio termocromatico.

Dopo che i frammenti sono stati incollati con colla vinilica e ben fissati, i partecipanti passano delicatamente la vernice acrilica nera con il pennello sui dettagli del modello (eccetto le stelle), facendo attenzione a non trascinare via i frammenti.

I modelli vengono quindi lasciati ad asciugare al sole per circa 15 minuti.

Anche il modello mostrato all’inizio dell’attività viene esposto al sole.

Durante il tempo di asciugatura, si mostrano immagini del cielo (Figura 3) osservato in diverse bande dello spettro elettromagnetico (infrarosso, ultravioletto, microonde, ecc.) e si discute con i partecipanti su ciò che si vede, evidenziando la presenza di elementi che nell’immagine “normale” (cioè alle lunghezze d’onda visibili) non si vedrebbero.

Fase 4 – Visualizzazione con foglio termocromatico

Quando i modelli sono asciutti, i partecipanti li toccano per percepirne il contenuto: a dispetto dell’apparente uniformità visiva, scoprono elementi tattili diversi e variegati.

Inoltre, grazie all’esposizione al sole, i materiali del modello si saranno scaldati in misura diversa: le diverse capacità termiche fanno sì che al tatto si percepiscano anche variazioni di temperatura.

A questo punto si introduce il foglio termocromatico, che è rimasto all’ombra fino a quel momento. Si mostra il procedimento: si prende il modello mostrato all’inizio, lo si porta all’ombra e infine ci si poggia sopra il foglio termocromatico. Dopo pochi secondi, il calore trasferito dal modello farà sì che il foglio si colori, ricostruendo così una rappresentazione “visiva” del cielo invisibile.

Infine, i partecipanti ripetono lo stesso procedimento con i propri modelli.

Il risultato – un’immagine termocromatica a colori – può essere confrontato con le immagini del cielo in altre lunghezze d’onda mostrate nella fase precedente.

Si conclude riflettendo sul fatto che, anche dove il cielo ci appare buio, in realtà si possono scoprire molte cose… se si osserva con strumenti adatti!

Descrizione del processo fisico

Nel senso comune, siamo abituati a identificare il buio con l’assenza di luce.

Perciò, per comprendere davvero il buio, dobbiamo iniziare parlando della luce.

Già secoli fa le persone si interrogavano su questo. L’astronomo tedesco Heinrich Wilhelm Olbers, circa 200 anni fa, formulò un famoso paradosso:

“Se l’universo è infinito e pieno di stelle in ogni direzione, perché il cielo notturno è buio?”

“Perché non vediamo luce da ogni punto del cielo?”

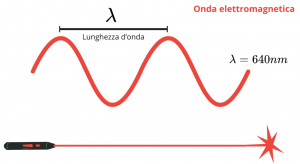

Oggi sappiamo che la luce è un’onda elettromagnetica (Figura 4), emessa da alcune sorgenti, che può essere poi riflessa o assorbita da altri oggetti.

La luce viaggia nello spazio e giunge fino ai nostri occhi. Tuttavia, i nostri occhi non sono in grado di percepire tutta la luce: possiamo vedere solo una parte ben precisa dello spettro elettromagnetico, detta appunto luce visibile.

Le onde che costituiscono la luce possono avere lunghezze d’onda (cioè la distanza tra due creste dell’onda) diverse ed è proprio questa caratteristica a determinare come ci appare la luce .

Ad esempio:

-

la luce di un laser rosso ha una lunghezza d’onda di circa 640 nm;

-

quella verde, di circa 530 nm;

-

quella blu, di circa 460 nm.

Da ciò si deduce che a diverse lunghezze d’onda corrispondono colori differenti.

La luce naturale, come quella del sole o delle stelle, è composta da onde con molte lunghezze d’onda diverse, che messe insieme ci appaiono bianche.

Questa luce può però essere scomposta nelle sue varie componenti: il “ventaglio” dei colori che vediamo in un arcobaleno è chiamato spettro della luce.

Già alla fine del 1600, Isaac Newton riuscì a scomporre la luce solare in uno spettro visibile, quando i concetti di onda elettromagnetica e lunghezza d’onda dovevano ancora essere sviluppati.

Nel 1800, William Herschel scoprì che lo spettro luminoso continuava anche oltre il visibile:

- Oltre il rosso → Infrarosso (IR)

- Oltre il violetto → Ultravioletto (UV)

La suddivisione dello spettro elettromagnetico viene mostrata in Figura 5.

Anche se ci sono molti tipi di luce che sono invisibili agli occhi umani, oggi sappiamo che esistono e sono fondamentali per osservare e capire il mondo.

Questa consapevolezza cambia la nostra visione del buio:

il buio, spesso, non è assenza di luce, ma presenza di luce che non possiamo vedere.

Nel corso dei secoli, l’essere umano ha sviluppato strumenti in grado di rilevare anche la luce invisibile.

Con questi strumenti oggi possiamo vedere che molti oggetti emettono luce anche dove il cielo ci appare vuoto.

Secondo la legge del corpo nero, ogni oggetto a temperatura maggiore dello zero assoluto emette radiazione (luce).

Oggetti più caldi emettono luce con lunghezze d’onda più corte (es. visibile o UV), mentre oggetti più freddi emettono a lunghezze d’onda più lunghe (es. infrarosso o microonde).

Alcuni esempi:

- Nell’infrarosso possiamo vedere le nubi di polvere cosmiche;

- Nell’ultravioletto osserviamo stelle appena nate;

- Nelle microonde rileviamo la radiazione cosmica di fondo (CMB), una luce antichissima, che traccia la nascita dell’universo.

Grazie a questi strumenti, possiamo oggi rispondere alla domanda iniziale:

“Il cielo è davvero buio? No.

È pieno di luce invisibile, e osservandolo con gli strumenti giusti possiamo scoprire tantissime cose nuove.”